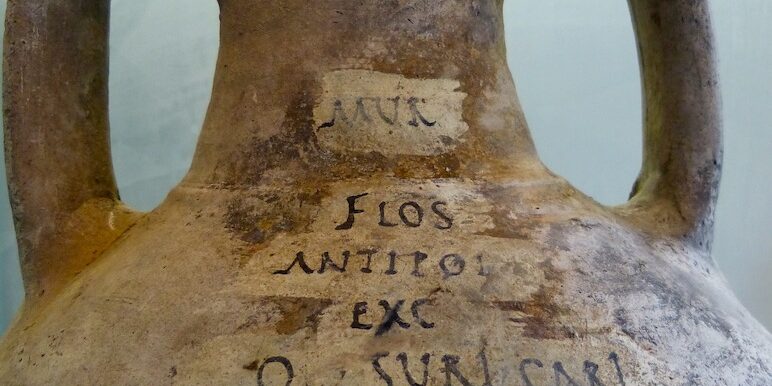

Garum, liquamen, hallec et muria, ce qui est écrit sur les contenants.

Les inscriptions peintes sur les amphores de transport donnent une liste des différentes qualités de sauce de poisson commercialisées dans l’Empire romain. Quand on croise les données de ces « étiquettes » avec les données des textes antiques, on peut tenter une première synthèse.

- Le garum est une sauce de qualité supérieure au sang et aux viscères de thon ou de gros maquereau. Elle serait plutôt, selon l’historienne Sally Grainger, une sauce de finition que l’on met sur la table pour assaisonner son plat. Cette sauce pourrait avoir été développée au Ier siècle av. ou ap. J.-C. pour démarquer la cuisine des élites de la cuisine populaire employant un garum de petits poissons de tradition grecque. Cette liqueur est plus sombre. Elle est qualifié en grec de « noir », « sanglant » ou selon Pline de « couleurs de vieux vin miellé ». Cette sauce est commercialisée dans des amphores et des urceii (plus petit récipient, amphorette) notamment la fameuse « sauce Scaurus ». On en retrouve à Pompéi, dans les villas, les maisons modestes et les bars. Ce produit est plus cher, mais consommé par une large population.

- Le liquamen est une sauce réalisée avec des petits poissons entiers à la façon grecque. Elle serait la recette primaire, le garos grec d’origine. Les chercheurs la considère plutôt comme une sauce de cuisine pour assaisonner les plats. Les inscriptions de liquamen sont surtout répertoriées sur des amphores. Il y a plusieurs qualités de liquamen. Selon l’historien Jacques André, on doit peut-être considérer cette sauce comme le stade final de décomposition de l’hallec. Le jus de l’hallec extrait pour en faire une sauce d’assaisonnement.

- L’hallec est le résidu solide qui reste après la macération et l’extraction de la liqueur de garum ou de liquamen Cela ressemble à une purée de poisson. Martial, poète, Iersiècle ap. J.-C., le recommande pour les esclaves quand leur réserve d’olives est épuisée. Il se moque d’une sauce halece dans laquelle flottent des oignons décomposés. L’hallec ne fait pas ou très rarement l’objet de publicité sur les contenants. Selon Pline, « on s’est mis a en préparer aussi spécialement avec un poisson tout petit et sans valeur : nous l’appelons apua, les Grecs aphyé parce que ce petit poisson est engendré par la pluie. Les gens de Fréjus le font avec un poisson qui s’appelle loup ». « l’allec a étendu son domaine aux huîtres, aux oursins, aux orties de mer, aux foies de surmulet, et l’on s’est mis à faire putréfier le sel de mille façons pour les plaisirs de bouche». D’un sous-produit du garum, l’hallec semble avoir évolué vers un vrai condiment aux recettes diverses.

- La muria est le jus, la saumure dans laquelle on conserve les poissons. Une fois les poissons consommés ou prélevés, on utilise le jus comme assaisonnement. Cette sauce semble une spécialité d’Antibes, de Turin et de la Dalmatie. Elle est considérée comme un assaisonnement de rang inférieur, même si l’on trouve dans la fabrique pompéienne de Scaurus une fleur de muria (muriae flos). Elle est plus recherchée quand elle est vieille. Les textes antiques considèrent que le thon et le maquereau sont les meilleurs poissons pour le garum comme pour la muria. Martial, poète du Iersiècle ap. J.-C. écrit en parlant de muria « j’avoue être fille d’un thon d’Antibes. Si j’étais celle d’un scombre (maquereau), on ne m’aurait pas envoyée ». Au IVe siècle ap. J.-C., Ausonius considère la muria de Barcelone que lui envoie son amie Paulin comme un garum : «Craignant que l’huile que tu avais envoyé m’ait déplu, tu en as renouvelé le cadeau, mais tu as complété ton envoi en y ajoutant comme assaisonnement de la muria de Barcelone. Cependant, tu sais que je ne suis ni habitué, ni disposé à prononcer le mot muria, qui est d’usage courant ; car les savants anciens et ceux qui évitent les mots grecs n’ont pas d’appellation latine pour garum. Toutefois quelque soit le mot que j’utilise, tout le monde dit liqueur des Alliés » ; « j’en remplirai tantôt mes plats, pour que cette sauce trop mesurée à la table des anciens, soit servie à la louche ». À cette époque tardive, la confusion des termes ne permet pas de savoir si la recette est celle d’un jus de conserve de poisson commercialisée comme sauce ou d’une sauce de poisson issue d’une saumure fermentée.

- Le lymphatum est une sauce ou des salaisons allongées d’eau. On retrouve cette inscription sur des amphores hispaniques retrouvées à Pompéi. Elles ont trois ou quatre ans d’âge.

- Le laccatum est une sauce aromatisée aux herbes également vieilli. Les inscriptions peintes retrouvées sur des amphores hispaniques à Pompéi précisent que cette sauce peut-être piquante ou rouge.

Et le contenu des contenants ?

Les progrès récents de l’archéoichtyologie sur l’analyse des restes de poissons apportent des compléments d’informations. Les études se multiplient depuis peu, mais le travail est encore long pour pouvoir croiser les sources archéologiques et historiques. Le contenu des amphores, des fûts, des amphorettes (urceii), des pots, des cuves ou des dolia de macération apportent des données partielles : nous n’avons pas le contenu intégral des contenants ; nous ne savons pas si les résidus retrouvés sont en position primaire ou secondaire ; il peut y avoir mélange des contenus après le naufrage d’un navire, etc. Et surtout, il n’y a pas assez d’étude à ce jour pour pouvoir croiser et comparer les données recueillies.

Toutefois, ce qui ressort pour l’instant de ces études des restes de poissons en lien avec la fabrication ou le transport des sauces c’est une uniformité des types de poissons. Ce sont surtout des productions venant de la péninsules ibérique qui ont été étudiées. Certaines amphores contiennent des gros maquereaux jusqu’à 48 cm de long, des chinchards de 40 à 50 cm. Les poissons sont soit entiers soit amputés de l’avant de leur tête. Cette technique de coupe permet une meilleure conservation des poissons en les vidant de leur sang et de leurs entrailles. Ce sont là des conserves de poissons entiers. Mais les viscères et le sang prélevés avant la mise en conserve peuvent servir à réaliser du garum.

Dans d’autres contenants et dans les cuves des lieux de production, on trouve de très petits poissons entiers entre 4 et 14 cm : sardines, anchois, sparts, des sparidès type pageots, merlus, maquereaux… On peut reconnaître là le menu fretin pouvant servir à la fabrication de garum, de liquamen, d’hallec et de muria sans que l’on puisse le préciser. Il faut considérer aussi que la fabrication de garum à bases d’entrailles et de sang de gros poissons ne laisse peut-être pas de résidus observables. Les archéologues seraient donc limités à ne trouver que des liquamen ou de l’hallec.

Pour plus de détails archéologiques, voici une liste non exhaustives de résultats ichtyologiques :

- Épave de Cap Béer III, Port-Vendres, Ier siècle av. J.-C. – amphores venues probablement de bétique contenant de maquereaux espagnols probablement entiers de 28 à 33 cm et d’un poids de 310 à 350 g.

- Épave de Sud Perduro II, Golfe de Bonifacio, Ier siècle ap. J.-C. – amphores venues de bétique, conservant des maquereaux espagnols de 40 à 48 cm et d’un poids de 0,6 à 1 kg. Les poissons sont soit entiers soit amputés de l’avant de leur tête et donc de leur sang et peut-être de leurs entrailles.

- Fût en bois, port antique de Fos, 1er siècle ap. J.-C. – découvert dans une zone d’entrepôt du port antique. Fût de sapin, poissé à l’intérieur et contenant des sardines de très petites tailles et entières prises dans la résine du fût.

- Usine de Cerro del Mar, Malaga, première moitié du Ier siècle ap. J.-C. – On y trouve du thon, des maquereaux, des sparidés surtout des pageots, des chinchards, des sardines, des anchois.

- Épave Arles-Rhône 3, entre 50-60 ap. J.-C. et 130-140 ap. J.-C. – dépôt portuaire au-dessus de l’épave. Étude du pot n°22 contenant six maquereaux d’environ 21 cm de long entiers, 1 maquereau de 20 à 24 cm dont on a tranché la tête et 8 têtes (partie antérieure) de maquereaux de 20 à 27 cm, 30 aloses de 18 cm, 9 sparts de 14 cm, 3 anchois de 15 cm, 1 poisson de la famille de la sole.

- Épave Saint-Gervais 3, Fos-sur-Mer, entre 148 et 152 ap. J.-C. – amphores provenant du Sud de l’Espagne contenant des poissons entiers contenant des chinchards de 40 à 50 cm pour un poids de 450 à 500 g. Ils étaient contenus dans des amphores Beltràn II B spécifiques pour sauce et salaisons de poissons de Bétique.

- Usine de Quinta do Marim, Olhao (Portugual), première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. – cuve de salaison contenant un résidu de jeunes poissons entiers : clupéidés, sardines, sardinelles, engraulidès, anchois entre 6 et 14 cm et exceptionnellement 19 cm de long.

- Usine de Frei Gaspar, Setùbal (Portugal), deuxième moitié du IIIe siècle ou première moitié du IVe siècle ap. J.-C. – contenant un résidu de petits poissons entiers presque exclusivement des sardines et des anchois, des sparidès type pageots entre 6 et 14 cm, voire 19 cm.

- Cuves des fabriques de la baie de Douarnenez, IIe et IIIe siècle ap. J.-C. – couche de résidus de petits poissons de 4 à 10 cm, sardines, sparts et merlus entiers.

- Cuves de la fabrique de Lanévry à Kerlaz, Finistère, IIe et IIIe siècle ap. J.-C. – couche de résidus de sardines.

- Cuves de la fabrique de La Falaise d’Etel, Morbihan, IIe et IIIe siècle ap. J.-C. – couche de résidus compressés de sardines majoritairement, quelques harengs, maquereaux, merlans et une couche de coquilles d’huîtres.

- Épave de l’Anse Gerbal, Port-Vendre, 300-325 ap. J.-C. – Une dizaine d’amphores portugaises de type Almagro 50 contenant des sardines, entre 22 et 25 cm, entières.

- Épave de Randello, Sicile, début du IVe siècle ap. J.-C.- Amphore 50 provenant du Portugual contenant des sardines de 11 à 18 cm.

- Amphore Dressel 6, Salzbourg – provenant d’Italie ou d’Istrie contenant majoritairement des sardines entre 4 et 11 cm, et aussi des anchois, de 8 cm, des athérines et des mendoles.

- Gourde de pèlerin, Petra, Jordanie – retrouvée dans une cuisine romaine tardive contenant des Clupéiformes de très petite taille.

L’archéologie apporte des données sur les contenants et les contenus qui restent, pour l’instant, difficiles à croiser avec les textes des anciens. Il est certain, toutefois, que les sauces à bases de petits poissons, liquamen et hallec, sont fabriqués durant toute l’Antiquité. Le garum de gros poissons est plus difficile à suivre après le Ier siècle ap. J.-C. Ils nous faut attendre de prochaines découvertes…

Pour en savoir plus

La bibliographie complète est donnée dans le troisième épisode.